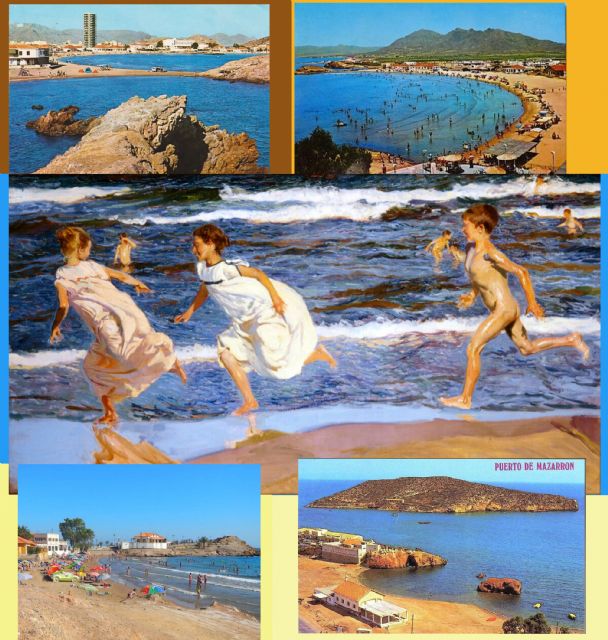

Había un día grande en verano, el más esperado. Puede que fuera el 18 de julio, el día de la Virgen o cualquier otro domingo. Lo importante era que ese día era el elegido para ir a la playa. Desde que nos lo decían, los niños nos desvivíamos empujando el tiempo para que llegara.

Podíamos ir en un camión, en un autobús, en una furgoneta alquilada, o ya, después, cuando los padres se lo pudieron permitir, en coche particular. Por la mañana, con todos los bártulos preparados: silletas, hamacas, mesas, sombrillas, neveras, capazas, toallas, más el montón de niños, esperábamos con las mismas expectativas que si el viaje hubiera sido una odisea.

Por fin nos poníamos en marcha. Cruzábamos el puente de la estación, pasábamos el badén que nos sobresaltaba la barriga, luego bajo el túnel vegetal de los árboles que crecían a ambos lados de la carretera, pasábamos el río, el Paretón y nos metíamos en una carretera rodeada de secarrales donde había un extenso y verde limonar. Dejábamos atrás desiertos y las montañas de colores de las minas de Mazarrón, pasábamos, asustados por las mujeres que siempre advertían al conductor, las curva más peligrosa donde todos los años había accidentes mortales, y por fin uno gritaba: ¡la playa!, y allá que nos abuzábamos todos para contemplar el mar.

Llegábamos, salíamos de estampida, sin atender a las advertencias de las madres, saltando por la arena para no quemarnos la planta de los pies. Durante esa carrerilla nos íbamos quitando la escasa ropa que llevábamos encima de los bañadores y ya estábamos chapoteando, aleteando, graznando como gaviotas, mirando admiradísimos aquella inmensidad azul.

A pesar de los tragos de agua salada, de los sustos de la ola que te empujaba para adentro, de las quemaduras del sol cuando todavía se pensaba que mudar la piel era bueno, ningún acontecimiento hemos vivido con tan pura alegría como los días de playa de la infancia.

Dolores Lario